モータとプロペラとギアリダクションの自動計算ソフト−2

直流モータは 負荷(プロペラ)の大きさで出力も効率も、もちろん入力電流までも大幅に変わってしまうものです。 だから |

このモータの最高出力はどれくらいあるのか |

最高効率はどれくらいあるのか |

効率のよい回転域はどのあたりか |

電流はどれくらい流れるのか |

といった情報を推測することで、最適なパワーを、最適な効率で取り出し、もっとも長く飛ぶセッティングを見つけることが可能になるわけです。モータはエンジンとは異なり、理論的な計算が比較的容易で、理論値と実測値ともよく符合します。 |

モータの性能をしらべるそれにはまずモータの性格を知る必要があります。メーカがきちんとしたデータを公表してくれれば一番いいのですが、それが望めない以上、とりあえず購入して自ら特性を測定しなければなりません。大して難しいことではありません。適当な(できれば、使用予定の)プロペラをつけて回転数と電流を測定します。 それから何もつけない(=無負荷)での回転数と電流とを測定します。回転数÷電圧がいわゆるKV値です。 これがこのモータの性能を推測する基礎データとなります。 ツールとして、タコメータと直流電流計が必須です。 いくつかの手持ちのモータの実測値を表にしました。この値を代入すれば測定器は要りません。 モータ基礎データ実測表 |

つぎに、搭載する飛行機のイメージを指定します。まだ決まっていなければ、仮に入れておいて結果を見て修正してゆきます。 |

どんな飛行機にどんな飛び方をさせるのか翼面積と重さから最低必要なパワーと飛行速度を算定します。飛び方は、やっと浮いているのか、余裕で曲技飛行するのか、 つまりパワーに余裕があるかどうか、をパワー倍率として定義します。 またピッチと回転数に関係する進行倍率も定義します。 詳細はこちら⇒ |

実際に飛行に使用する予定のバッテリーの電圧(ボルト・V)と容量(ミリアンペアアワー・mAh) を仮定してください。機体の全備重量にも大きく影響します。最初は仮にきめて、結果を見てから変更してゆけばよいでしょう。 |

このような情報をもとに、最適なプロペラやギア比を求めたり、プロペラが決められたときの飛び方を推測するパラメータを自動計算するわけです。

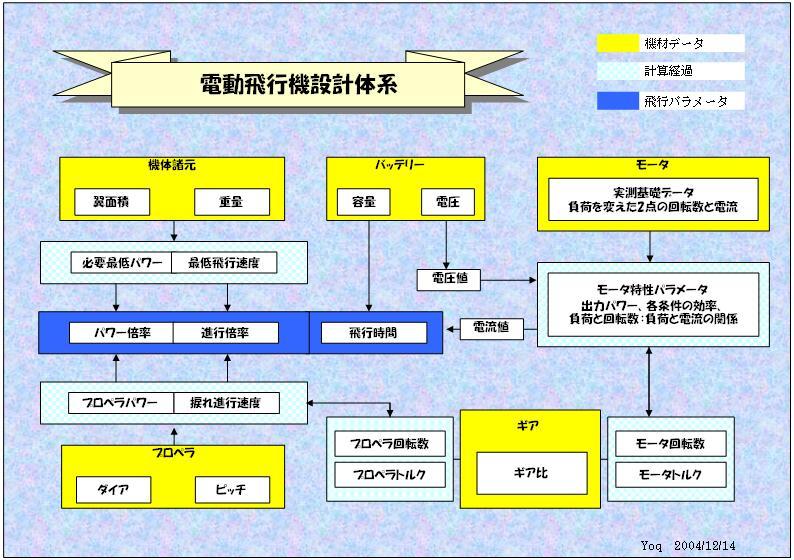

計算で導き出される各パラメータの相関関係は、下の体系図のようになります。 この図では機材の変更による機体重量の変化は書き入れてありません。重さと強度・性能のバランスは、総合的な製作技術の成果でもあります。 |

仮定を含め、条件を指定することにより、次のようなことが導き出せます。与える数値をいろいろ変えて、何度でも計算させてみることができます。 |

どんなプロペラが最適か測定したモータで望む飛行機に最適なパワーと推進速度を与え、望む飛び方をするにはどんなプロペラが最適か。 プロペラはできるだけ直径の大きいものを使います。スケール感なども考慮して可能な限り大きいものを選びましょう。 |

ギアリダクションの比率は模型飛行機に使うモータの最適な回転はとても速く、その回転数で使うプロペラは、とても小さくなります。効率のよい大き目なプロペラの回転数と、モータの効率のよい回転域を合わせるにはギアリダクションが必要になります。 |

どんな飛び方をするかすべての機材が決められた場合、この飛行機の飛び方のパラメータであるパワー倍率と進行倍率が計算されます。この数字により飛び方が予想できるわけです。 この値を決めて、適合するプロペラを計算することもできます。 |

モータランは何分かいくら派手なフライトでも2〜3分で降りてしまってはつまりません。電動機の重要なファクターでしたが、リチウムポリマー電池の出現で今までの概念が大きく変わりました。しかしまだまだハンディであることに変わりありません。 |

具体的な表示の実例 ⇒ |

| 戻る | 次へ進む |